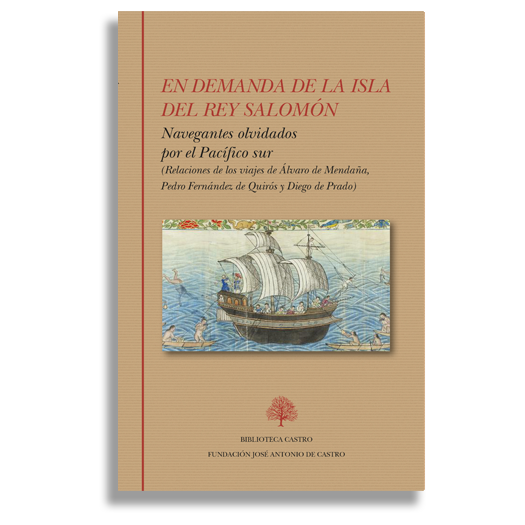

“Desde la más remota antigüedad, la imaginación humana gustó de poblar el mar de islas fabulosas para depositar en ellas todos sus anhelos, pero también todos sus miedos”. Con este sugerente comienzo arranca el académico Juan Gil su ensayo sobre los viajes de Mendaña, Fernández de Quirós y Diego de Prado en busca de la isla del rey Salomón (también conocida como Ofir). Un territorio mítico que, en pleno siglo XVI, se perfilaba como una suerte de tierra prometida en aguas del Pacífico sur.

Tras la tenaz búsqueda del tornaviaje que permitió colonizar el archipiélago filipino y el asiento en el Sudeste asiático, la isla de Salomón fue de nuevo objeto de codicia y el mito áureo tomó un matiz más indígena: Ofir se transformó en El Dorado, y el brillo del oro embaucó tanto al vulgo como a los descubridores.

En 1567 el gobernador del Perú decidió armar dos navíos capitaneados por don Álvaro de Mendaña en los que se embarcaron los personajes más indeseables de Lima. La travesía fue tranquila y en unos meses fueron alcanzando Santa Isabel, San Cristóbal y otras islas australes hasta que la marinería presionó a Mendaña para abandonar el archipiélago de Salomón siguiendo la ruta de tornaviaje hacia la Nueva España. Las relaciones que dio el navegante desilusionaron al oidor, pues en las tierras descubiertas no había “muestra especiería, ni de oro ni plata… y la gente era toda desnuda”.

Viajes en el Pacífico

A pesar de las críticas sufridas, don Álvaro volvió a España en 1572 y logró que el rey le concediera una nueva capitulación para poblar las islas occidentales. Largos años en espera del permiso y penurias que incluso lo retuvieron en prisión, se sumaron a la irrupción de Francis Drake en el Pacífico rompiendo cincuenta años de hegemonía española. Años de repliegue que se centraron en la defensa más que en la conquista y que Mendaña aprovechó para contraer matrimonio con Isabel de Barreto.

Gracias a su dote y al beneplácito del nuevo virrey del Perú pudo emprender un segundo viaje en abril de 1595 con Pedro Fernández de Quirós como piloto mayor. Pero una vez más, cundió el descontento entre la marinería al ver que allí no había rastro de las riquezas anunciadas. Mendaña pues, se vio desbordado ante las intrigas de su mujer, la falta de víveres y la enfermedad del escorbuto que acabó con su vida.

Maltrechos por la desgracia, los supervivientes abandonaron Santa Cruz con el objetivo de alcanzar las Filipinas, el puerto español más próximo, con la viuda de Mendaña al mando. Sin embargo, el carácter despótico de Isabel de Barreto supuso que la travesía hasta Cavite estuviera llena de penalidades.

Pedro Fernández de Quirós fue la siguiente figura en reclamar para sí la conquista de las tierras australes en 1598. A su favor, el portugués contaba con el dominio de la cosmografía y su gran capacidad de persuasión. Argumentaba que el archipiélago hallado por Mendaña, enlazaba con una masa de continente austral todavía por descubrir. Un supuesto paraíso por evangelizar, como astutamente argumentó ante el Sumo Pontífice, que bautizará con el nombre de Austrialia del Espíritu Santo. Una expedición que también contó con la aprobación de la Corona y que finalmente zarpó con tres naves desde el Callao, el 21 de diciembre de 1605.

Salvo por el descubrimiento de algunas nuevas islas el proyecto se saldó como un nuevo fracaso, si tenemos en cuenta el motín de la marinería durante el viaje de regreso que mantuvo al capitán prisionero en popa hasta llegar a puerto.

Desaparecida la nao capitana el 25 de mayo de 1606, recayó el mando en la almiranta capitaneada por don Diego de Prado que, en su afán por descubrir ese nuevo continente austral, costeó el litoral de Nueva Guinea, cruzó el estrecho al que dio nombre Luis Báez de Torres y quizás avistó Australia para llegar finalmente al archipiélago de la Especiería. La almiranta fondearía en Cavite en 1607 culminando una navegación portentosa.

Los memoriales de estos grandes viajes se completan en el presente libro con una serie de mapas sobre los distintos itinerarios, así como un glosario de términos náuticos, portuguesismos y vocablos del sudeste asiático. A todo lo anterior se añaden otras relaciones de expedicionarios que nos adentran en detalles cotidianos sobre la tediosa vida de a bordo y la naturaleza exuberante de este nuevo mundo: los nativos de Salomón eran amulatados y con los cabellos crespos, andaban semidesnudos y usaban una lengua muy parecida a la fonética del castellano. Sabemos asimismo de la belleza de las mujeres polinesias y asistimos a las ricas descripciones de la fauna y flora de aquellos territorios. Un encuentro que trató de ser pacífico sin éxito y que, frente a la observación en la distancia de los ingleses, implicó la convivencia entre españoles e indígenas.

Puede que la ansiada colonización no se lograra por la tenaz resistencia de los aborígenes y la dificultad para lograr apoyo logístico a tantas millas de Lima pero, como bien concluye Juan Gil en su minucioso estudio, estas aventuras ultramarinas nos hablan de la curiosidad sin límites del ser humano que, tras la conquista de América, siguió buscando expandir las fronteras de la Corona en demanda de la legendaria isla del rey Salomón.

Tras el descubrimiento del tornaviaje que permitió colonizar el archipiélago filipino y regresar a los puertos americanos, las expediciones españolas partieron desde el virreinato del Perú en demanda de estas tierras australes que se soñaban como un nuevo Dorado, tratando de hacer un acercamiento pacífico que se vio frustrado por la resistencia tenaz de los aborígenes.

Algunos los tildaron de sonoros fracasos ante la ausencia del oro prometido, pero gracias a estos testimonios de Mendaña, Fernández de Quirós y Prado sabemos sobre los exóticos paisajes, la belleza de las mujeres polinesias o la similitud fonética de su lengua. Travesías tediosas que también sufrieron momentos de turbulencia, enfermedad y amotinamiento. Amenísimas narraciones de unos navegantes que, caídos en el olvido durante muchos años, llegaron a costear Nueva Guinea e incluso a avistar Australia por primera vez.